23/01/2011

Ayerdhal - La Bohême et l'ivraie

Ca n'est pas malin. Quand on est à moitié malade, fatigué à force d'accumuler travaux et responsabilités, de n'avoir plus que cinq heures de sommeil par nuit quand il en faudrait huit, non ce n'est pas malin que de se replonger dans un roman pourtant déjà lu il y a plus de dix ans. Car bien évidemment, les nuits qui ont suivi en ont été encore plus courtes. Enfin bref, quand on est bête...

J'avais donc déjà la toute première édition de La Bohême et l'ivraie d'Ayerdhal, parue en 1990 en quatre volumes dans la défunte et très regrettée collection Fleuve Noir Anticipation. Et voilà qu'il m'a fallu racheter l'édition de 2000, toujours au Fleuve Noir, mais en grand format et en un seul volume, et surtout avec un texte revu et corrigé par l'auteur.

De quoi s'agit-il donc? D'un space opera. Bon, normal au Fleuve Noir à l'époque. Oui, mais aussi d'un roman politique, et d'un des plus subtils.

L'Homéocratie est une sorte de fédération rêgnant sur plusieurs centaines de mondes et dotée d'un parlement manifestement démocratique, secondé par une toute puissante Commission d'Ethique. L'Homéocratie règne donc pour le bonheur de tous depuis plus de deux millénaires. Tout pourrait sembler être parfait, s'il ne se trouvait des esprits forts, jeunes, souhaitant un peu secouer ce qui leur semble être un carquant, une société qui échange la liberté contre le confort. Ces jeunes, regroupés dans une mouvement informel, sont les Bohêmes.

Imaginez maintenant une forme d'art ultime, le kineïrat, permettant à des artistes de projeter directement dans la tête des foules des illusions de tous types, mettant en jeu tous les sens. Cet art est entièrement sous la coupe d'un Institut, qui en surveille jalousement les règles.

Que se passe-t-il maintenant si de jeunes kineïres trouvent eux aussi ces règles trop strictes et s'en viennent à rejoindre les Bohêmes? Une révolution, forcément. Une révolution artistique et sociétale.

Ylvain, c'est de lui ici qu'il s'agit, est exclu de l'Institut, et voulant malgré tout devenir kineïre, s'en va de monde en monde, se perfectionnant à coup de tatonnements, avant de rencontrer sur Still les Bohêmes, dont la mystérieuse Ely, qui vont donner un sens à son errance et à son art. Mais l'Homéocratie n'entendra pas ainsi se faire bousculer sur ses bases et abandonner à ces gens une trop grande liberté individuelle... L'ensemble tiendrait presque dans une seule question: grand âge signifie-t-il sagesse?

La Bohême et l'ivraie est un premier roman et cela se sent. On y trouve évidemment des défauts de jeunesse: des histoires de fesse un chouillat trop culcul, des fils narratifs abandonnés en cours de route, des incohérences civilisationnelles (de la presse écrite dans plusieurs millénaires? des soldats humains dans une société où tout est robotisé?), quelques termes pseudo-exotiques mais qui ne trompent personnes (maës, quand on devine derrière maestro...). Mais on passe aisément outre. Ayerdhal a su dès le départ développer un vrai talent de conteur (chose importante évidemment, lorsqu'on écrit un roman sur l'Art!), et l'on est littéralement emporté par la lecture, jusqu'à en oublier l'heure qui passe. Dommage: je n'ai encore pas dormi cette nuit.

Tant mieux: j'en ai tiré un plaisir immense.

15:12 Publié dans Livre, Planète-SF | Lien permanent | Commentaires (0)

11/01/2011

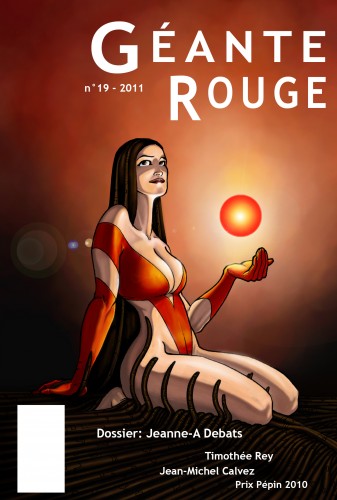

Géante Route change de rédacteur en chef... et c'est moi!

Voic un petit communiqué concocté par Pierre Gévart et moi-même concernant le fanzine Géante Rouge:

Géante rouge évolue

Né en 2005 dans le cadre de la préparation de la 33e convention française de science-fiction, le fanzine Géante Rouge, par le sérieux mis dans les choix des textes, par la qualité des invités et l’intérêt du rédactionnel a vite acquis une reconnaissance dans le fandom français. Dirigé par Pierre Gévart du No1 au No9, puis du No12 au No18, et par Fredgev pour les No 10 et 11, il avait eu depuis trois ans du mal à exister à l’ombre envahissante de Galaxies.

Mais il se singularisait cependant assez pour s’être montré nécessaire dans le paysage du fanzinat, notamment par la large place qu’il a su faire aux nouveaux auteurs francophones. Deux décisions importantes viennent donc d’être prises pour lui permettre de continuer sa route : un changement de rédacteur en chef, et une modification du rythme de publication.

C’est donc, dès janvier 2011, Patrice Lajoye qui prend en charge la direction de Géante Rouge. Patrice est bien connu du fandom pour le travail infatigable qu’il fournit avec son épouse Viktoriya pour faire connaître en France la SF russe. Mais il possède également une expérience des fanzines, et, par son savoir-faire professionnel, apporte en matière de publication une vraie compétence.

Ce nouveau Géante Rouge deviendra annuel. Il comportera 192 pages, au format 13,5 x 21 cm, qui est aussi celui de Galaxies. Les abonnés de Géante Rouge ne seront bien entendu pas lésés, et il sera possible désormais de s’abonner conjointement à Géante Rouge et à Galaxies dans le cadre d’un abonnement couplé.

Pour les abonnés de Galaxies qui souhaitent découvrir Géante Rouge, il leur est possible, jusqu’au 31 août 2011, pour 5 € seulement, de recevoir le N° annuel 2011 qui sortira à l’automne, avec des nouvelles inédites et des interviews de Jeanne A Debats, Timothée Rey, Jean-Michel Calvez, ainsi que les nouvelles finalistes du concours Pépin 2011, et bien d'autres choses…

5€ (au lieu de 11€ + 2€ de port, prix normal), ça vaut la peine de cliquer sur le site de Galaxies, onglet Géante rouge, non ? (http://www.galaxies-sf.com), ou encore d’envoyer un chèque.

Enfin, il restera toujours la possibilité de s’abonner uniquement à Géante rouge, pour deux ans, au prix de 20 euros (au lieu de 22 + 4 = 26 euros port compris)

En bonus, la couverture prévisionnelle (illustration de Pierre le PiXX):

08:29 Publié dans Livre, Planète-SF | Lien permanent | Commentaires (0)

29/12/2010

George Frederick Abbott - Macedonian Folklore

J'ai deux bonnes raisons de parler de Macedonian Folklore, de George Frederick Abbott, initialement paru en 1903 aux Presses Universitaires de Cambridge. La première tient d'abord à la manière dont je me le suis procuré.

Amazon.fr propose en effet les services de plusieurs sociétés qui publient des reprints de livres anciens à la demande: Bibliobazaar, Nabu Press ou encore Bibliolife. Il s'agit vraisemblablement de filiales du même groupe, permettant de mettre en vente sur la plate forme d'Amazon plusieurs fois le même reprint, mais à des prix qui vont du simple au double. Ici justement l'exemple de ce livre d'Abbott.

J'ai testé déjà par deux fois ces services, en prenant évidemment systématiquement le moins cher, et ai été très agréablement surpris. D'abord parce que le reprint est de très bonne qualité, et surtout le papier très agréable et la reliure, souple, d'une solidité à tout épreuve. Bref, du très bon travail d'imprimeur, s'il n'y avait systématiquement une photo fantaisiste en couverture (en général heureusement pas trop laide). Le livre, imprimé aux Etats Unis, met deux à trois semaines pour arriver dans votre boîte aux lettres, et surtout, le port est gratuit. Il s'agit donc vraiment de quelque chose d'intéressant.

Et le livre d'Abbott lui-même? Remarquable en tout point. Après avoir fait des études à Cambridge, Abbott est envoyé en Macédoine grecque, pour une mission ethnologique. Dès 1900, il publie un volume de chants populaires grecs modernes, puis, en 1903, cet essai sur le folklore des Grecs de Macédoine (il ne s'intéresse que marginalement aux autres populations de la région: Bulgares et Turcs).

Il nous offre donc d'abord un descriptif du calendrier populaire, marqué surtout au printemps, de très nombreuses fêtes dont certaines sont clairement d'origine slaves (la Dodola, pour faire tomber la pluie). Il recherche le plus souvent le moindre détail, mais lorsque quelque chose manque clairement à ses informations, il s'abstient pour autant de les compléter parce qui lui a été signalé dans d'autres régions de Grèce. Il reste attaché à son secteur d'étude.

Puis il s'intéresse aux pratiques divinatoires, nombreuses et variées; au symbolisme (chapitre dans lequel il donne quelques descriptions du culte de certains saints); aux pratiques liées à la naissance, au mariage et à la mort. Enfin, il s'intéresse au monde des esprits (on croisera évidemment le vampire), et donne un bon excursus sur la mythologie populaire, ses principaux monstres (le dragon et la lamie) et les croyances concernant Alexandre le Grand et son père Philippe. Il est très intéressant d'ailleurs de comparer au fil de la lecture ces éléments avec ceux que nous ont transmis les mythes antiques, et de voir à quel point les croyances ont évolué.

Abbott a le soin de toujours donner l'original grec des textes qu'il utilise, allant même jusqu'à publier et traduire deux petits manuscrits anciens de médecine populaire ainsi que quelques contes et chansons.

S'il possède lui-même quelques lectures en mythologie comparée (il cite régulièrement Frazer et Ralston), Abbott ne profite pourtant pas de son sujet pour étaler sa science: il ne surcharge pas son propos de considérations générales, comme ont trop souvent tendance à le faire les auteurs de son temps. Il est en quelque sorte un modèle.

16:39 Publié dans Histoire, Livre, Science | Lien permanent | Commentaires (0)